地代・家賃・遺産分割・財産分与・遺留分・減殺請求等の訴訟になる可能性のある鑑定評価をお受けしております。

不動産の価格及び地代家賃等は、経済の動向、立地の変化等と共に複雑・多様化し不動産の専門家でなければ不動産の価格及び地代・家賃が適正か否かを立証することは難しい作業です。

しかしながら、国家資格として不動産の評価を公に認められた不動産鑑定士が算出した価格は適正価格・適正賃料として様々な場面に疎明資料として活用して頂けます。

訴訟鑑定は不動産鑑定評価基準に準拠することは当然ながら、例えば賃料(地代・家賃等)の増減額請求においては、「直近の合意時点」が何時で、その間の経済事情の変動があったのか、

又、賃料が従来に比べて不相当になっているのかを検討しながら鑑定評価書を作成しております。

また、弊社では説得力のある鑑定評価書を作成するように努めております。過度にご依頼者寄りの偏った無理のある鑑定評価を行っておりません。なぜなら、無理のある鑑定評価書は相手側からの反論に耐え切れず、ご依頼者にとって「良かれかし」と思って行ったことが不利に働くことが往々にしてあるからです。

しっかりした説得力のある鑑定評価書を作成することが、相手側もこの鑑定評価書では納得せざるを得ないとなるような書類を作成しております。

目次

このような場合にお力になれます。

- 調停や裁判において継続賃料(地代・家賃)の増減額請求をしたい。

- 調停や裁判において相手方の鑑定評価書に対し、どこが問題なのか妥当性があるのか、調べて欲しい。

- 離婚による財産分与を考えているが不動産の価値で揉めて調停や裁判に発展する可能性がある。

- 遺産分割をするにあたり、土地・建物の時価で揉めている、時価の求め方で有利・不利を無くしたいので力を貸してほしい。

- 遺留分減殺請求をされないようにしたいので相談にのって欲しい。

1年ほど前に倉庫に利用されている土地(底地)の地代の鑑定を御社に依頼しました。底地の賃料値上げの交渉をした結果、建物の耐久年数がある限り、貸し続けるとの事と、外部の業者等に売却しないとの約束をして地代を80万円から130万円に値上げして頂く事に…続きはこちらをクリック>>>

1年ほど前に倉庫に利用されている土地(底地)の地代の鑑定を御社に依頼しました。底地の賃料値上げの交渉をした結果、建物の耐久年数がある限り、貸し続けるとの事と、外部の業者等に売却しないとの約束をして地代を80万円から130万円に値上げして頂く事に…続きはこちらをクリック>>>地代・家賃の減額請求・増額請求のために

土地・建物の賃貸借契約は貸主・借主各々の合意に基づき、信頼関係をベースに成立していますので、賃料が実態と大きくかけ離れた状況化にない限り、賃料の増減要求を即座に承諾する必要はありません。

改定を要求している賃料相当額が妥当性があるのか否かを、まずはその専門家である不動産鑑定士に相談する事をお勧めします。地代・家賃の改定の交渉をするにあたり、不動産鑑定士の作成した地代・家賃の鑑定書を取って、借地人・借主と交渉することをお勧めします。

地代や家賃を改定する場合に鑑定が必要な場合は、下記のようなケースがあります。

- 地代・家賃改定するための内部資料として

- 地代・家賃改定の交渉の基礎資料として

- 地代・家賃の契約書の特約に定める鑑定評価による鑑定の資料として

- 賃料改定のための基礎資料として

- 賃料改定を求められた側の基礎資料として

- 賃料改定のための調停の基礎資料として

- 賃料訴訟の私的鑑定の基礎資料として

地代の相場・地代を値上げするタイミング

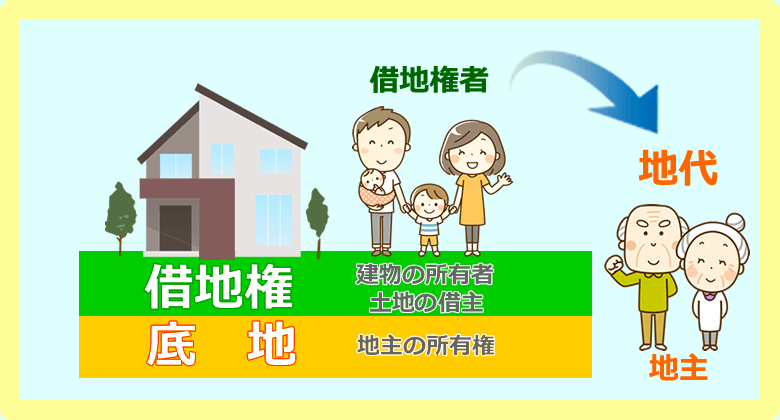

建物の所有を目的に他人から土地を借りる権利を借地権といいます。 建物の所有を目的とする借地権は旧借地法・借地借家法の保護のもと、地代もその制約下にあります。即ち規制です。

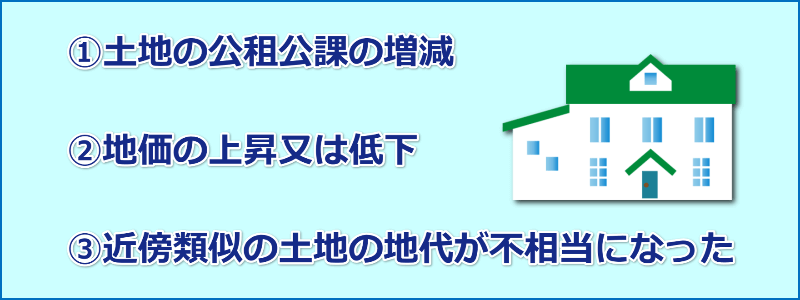

借地借家法第11条によると、「地代又は土地の借賃(以下地代等という)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる」と定めています。

ただし当事者が合意すれば、地代の増減は可能であることは言うまでもありませんが、当事者の一方が地代の増減に合意しなければ、借地借家法等の規制の対象となりますので、注意が必要です。

では地代の相場があるのでしょうか。長い間不動産鑑定業を営んでいますが、地代の相場があるとは考えておりません。

地代を決める目安、あるいは基準、算出方法等はありますが、これが相場ですというはっきりしたものはありません。

1つの地代の目安は、一般的に住宅地の場合、固定資産税の3~5倍、商業地の場合5~7倍程度ではないでしょうかと言われています。 これはあくまでも一般的な目安です。

各所有者、賃借人の事情、物件の位置・周囲の環境、賃貸契約内容、借地の面積、何に使うのか等が1つとして同じものはないので、各々の地代もまちまちです。

したがって、固定資産税の5~7倍の地代だから高いとか安いとか一概には言えず、個別に比較検討が必要だということに留意して下さい。

でも上記の3~5倍、5~7倍の地代であれば、地価や固定資産税が急に上昇してもすぐには赤字にはならないでしょうという程度のレベルと考えておいて下さい。やはり年々地代も変化しているのでその対応は必要かと考えます。

地代の水準はどのような地域にあるのか、人の集まるところなのか、駅前の人通りのあるところなのか、裏通りで人の動きが少ないところなのか、さらに土地の賃貸借契約書の内容や、土地の面積の大小、固定資産税の高い・安いなどが地代の水地代の水準を決める決め手になります。

土地を建物を所有目的に賃貸借したときから、借地借家法(旧借地法を含む)の規制を受けることは上記において述べました。地代の額の増減についても規制を受けます。

ということは、

と気付いた時は地代の値上げのタイミングでもある訳です。

土地をお貸しした時から何も値上げの要求もせず10年、20年経過している土地であっても大幅に地代を上げることは難しいので数年毎にタイミングをはかって値上げ要求する必要があります。

又地代を値上げするにあたって、地代の事例を可能な限り集めて調べることも大切なことです。

地代の水準はその度に変化しますので地代の水準は定期的にチェックすることをお勧めします。

地代の水準も事業用の土地と戸建住宅の土地では自ずと区分されてきますので、その見極めも必要です。

地代の決め方

地代について相手方と交渉するには何といっても、不動産鑑定でしょう。

(イ)差額配分法による方法

新規の適正地代と現在の地代との差額のうち地主に帰属する部分を判定し、改定前の地代に加算して、改定後の賃料を求める方法です。

(ロ)スライド法

現在の地代に経済的事情などによる変動率を乗じた額を改定後の賃料とする方法です。(適正地代=現在の地代×変動率)

(ハ)利回り法

価格時点の基礎価格に適正利回りを乗じて得た額に必要諸経費である固定資産税・都市計画税を加算して求める方法です。

(二)賃貸事例比較法

近隣の地代の事例を収集及び事例の選択を行い、事情補正及び時点修正、地域要因の比較、個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量して相当賃料を求める方法です。

(ホ)試算賃料の調整及び賃料の決定

上記で求めた試算賃料にはそれぞれの長所・短所があるので、それらを踏まえ最も説得力の認められる試算賃料を中心にして試算賃料の調整を行い、適正地代を決定することになります。

現行の地代を値上げしたい又は値下げをしてほしいという場合、地代の増減の理由を一言で相手方に述べて説得することはとても難しいので、不動産鑑定書を活用して地代の値下げ、又は値上げの交渉などをすることをお勧めします。

継続賃料の適正地代の鑑定を不動産鑑定士に依頼するにあたり注意してほしいことがあります。

それは、継続地代は新規地代を契約する場合と違って、当事者の合意が得られない場合には調停又は訴訟となる可能性があるので、それを踏まえて鑑定の依頼をする必要があることです。

それもしっかりした鑑定書を作成し、それに基づき、相手方と交渉するスタンスをとることが大事です。

20数年前から、借りている土地をめぐって、地主との間で争いが生じました。持ち主の祖父が高齢の為、孫の私が、地主の地代値上げ交渉に対して対処してきました。今回は、借地権付き建物という特殊な案件の鑑定を依頼するに当たり…続きはこちらをクリック>>>

20数年前から、借りている土地をめぐって、地主との間で争いが生じました。持ち主の祖父が高齢の為、孫の私が、地主の地代値上げ交渉に対して対処してきました。今回は、借地権付き建物という特殊な案件の鑑定を依頼するに当たり…続きはこちらをクリック>>>家賃増減額請求の場合の鑑定評価について

借地借家法第32条によると、「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当になったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」と定めています。

しかしながら、家主様と借主様との間の揉め事は絶えず、話し合いはエスカレートしていく可能性があるのが実情です。したがって、家賃の改定賃料請求額が妥当か否かをまず不動産鑑定士に相談することをお勧めいたします。

家賃の値下げ・値上げの可能性があるか否かの判断は無料です。また賃料増額又は減額を請求された場合はまずご相談ください。

なぜならば、鑑定評価により客観的な立場・公平な観点から問題を解決しようとする基礎資料としてお役に立つと思うからです。

インバウンドで大阪市内の商業地の地価が上昇すると共に新規家賃も急激に値上がりし、今の家賃より相当高くお貸しできる状況になったと確信しておりました。ところが、今お貸ししている店は、家賃は値上げできず、どうすればいいのかと…続きはこちらをクリック>>>

インバウンドで大阪市内の商業地の地価が上昇すると共に新規家賃も急激に値上がりし、今の家賃より相当高くお貸しできる状況になったと確信しておりました。ところが、今お貸ししている店は、家賃は値上げできず、どうすればいいのかと…続きはこちらをクリック>>>財産分与、遺産分割、遺留分減殺請求等のために

財産分与、遺産分割、遺留分減殺請求等の調停や訴訟の可能性がある場合、又は調停や訴訟中で第三者の意見として不動産鑑定書を必要とする場合に不動産鑑定をお受けしております。

財産分与、遺産分割、遺留分減殺請求等の調停や訴訟の可能性がある場合、又は調停や訴訟中で第三者の意見として不動産鑑定書を必要とする場合に不動産鑑定をお受けしております。

不動産の価格は、経済の動向、立地の変化等と共に複雑・多様化し不動産の専門家でなければ不動産の価格を立証することは難しい作業です。

しかしながら、国家資格として不動産の評価を公に認められた不動産鑑定士が算出した価格は適正価格として裁判や調停における様々な場面に不動産鑑定評価書は、時価を立証することができる唯一の書類です。 是非、不動産鑑定書をご活用下さい!!

※最近の評価依頼実績

| 大阪市西区 | 店舗 | 300㎡ | 継続賃料(家賃) |

| 東大阪市 | 店舗 | 1,100㎡ | 継続賃料(家賃) |

| 京都市右京区 | 事業所 | 700㎡ | 継続賃料(家賃) |

| 大阪市北区 | 事業所敷地 | 200㎡ | 継続賃料(地代) |

| 某ショッピングセンター | ー | 継続賃料(家賃) | |

※鑑定評価書は下記のような場合に役立ちます。

- 相続税法上の時価鑑定等

- 担保評価(金融機関から融資を受ける場合等)

- 不動産の売買・交換等(適正時価把握の参考等)

- 遺産分割(相続における不動産の時価評価等)

- 離婚等の財産分与等

- 税務対策(役員・関連会社・親族間売買等)

- 法人所有不動産の売却価格の役員会での検討資料等

- 法人が購入したい物件の役員会での検討資料として等

- 隣接地購入に当たりその価格の検討資料として

- 地代・家賃等の鑑定(訴訟の資料として)

- 会社設立の現物出資として

- 民事再生・会社更生のため

- 立退き交渉のための資料として

- 証券化不動産の取得・時価算定のため

- 減損会計のため

- 賃貸等不動産の時価算定のため

ご依頼目的に応じ、お急ぎの場合、土・日対応等も、柔軟に行っておりますのでお問い合わせはフリーダイヤル、メール、FAX(06-6315-5125)等をご活用下さい。

期間間近の大量案件でも短期間で対応処理可能です。お気軽にお問い合わせください。

【運営者】

【運営者】株式会社アプレイザル総研

不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積

不動産の鑑定・相続コンサルならお任せ下さい。皆様のお力になります

電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分

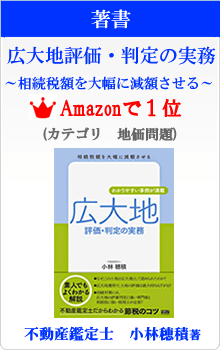

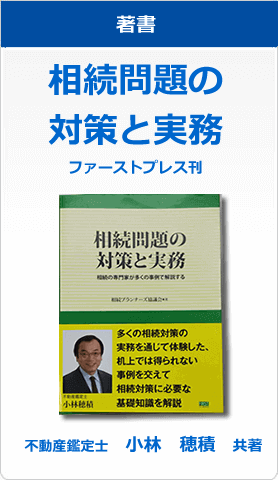

著書:土地評価の実務 part2 / 土地評価の実務 part3