目次

1)あらまし

事例の概要

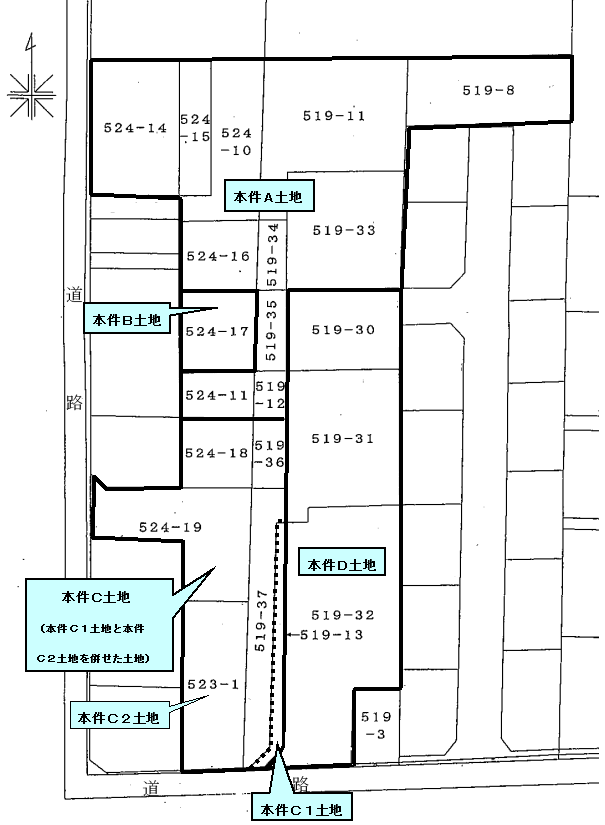

本件は、請求人らが相続により取得した農地について、その全体を1つの評価単位として財産評価基本通達に定める広大地の評価を適用すべきであるとして相続税の各更正の請求をしたのに対し、原処分庁が、当該農地は3つの評価単位により広大地の評価を適用すべきであるとして、各更正の請求の一部を認める各更正処分をしたことから、請求人らが、当該処分の取り消しを求めた事例です。

【参考】国税不服審判所 平成22年7月22日裁決(東京・公開)

2)争点

本件の争点は、本件各土地を評価する場合の評価単位である。

3)請求人らの主張

原処分庁は、本件各土地のうち、本件B土地の分割が不合理分割に該当すると主張するが、評価基本通達7-2(1)注書の定めのとおり、その分割前の利用の単位となっている一団の農地である本件各土地の全体を1つの評価単位として評価すべきである。

そして、原処分庁は、不合理分割の適用は、必要最小限の範囲に限ってすべきであると主張するが、評価基本通達にそのような定めはない。

また、請求人らは、将来、請求人Fの本件B土地の持分と、請求人Eの本件C1土地の持分とを交換することを予定して、本件B土地を請求人らの共有としたのであり、本件B土地の分割と、本件D土地の売却を前提に行われた本件C1土地の分割とは不可分一体であるにもかかわらず、前者のみを不合理分割として取り扱う原処分庁の主張は、実態を捉えたものではない。

4)原処分庁の主張

相続税は、相続人ごとに、その相続によって得た財産の価額を基として税額を算出する方式を採用していることに加え、遺産の分割は相続開始時に遡ってその効力を生ずることから、相続人ごとにその相続によって得た財産の価額を求めて税額を算出することとなる。そうすると、「利用の単位となっている一団の農地」とは、その相続により農地を取得した者が、これを一体として維持・管理、使用・収益又は処分をすることができる単位とするのが相当であり、

①物理的な連続性により区分し、

②他者の権利が付着している場合には、その種類及びその権利の主体の異なるごとに区分して判断すべきである。また、共有地は、共有物の変更や処分について、共有者の同意が必要であるなど単独所有の場合と比較して使用・収益及び処分に制約のある土地である。

したがって、本件各土地は、原則として、①本件A土地、②本件B土地、③本件C2土地及び④本件C1土地と本件D土地を併せた土地(以下「本件C1D土地」という。)のそれぞれ4つの評価単位となるが、本件B土地は不合理分割に該当することから、本件B土地の適正な価額を評価し得る必要最小限の範囲と認められる本件A土地と併せて評価することとなる。

よって、本件各土地は、①本件AB土地、②本件C2土地及び③本件C1D土地の3つの評価単位により評価すべきである。

5)審判所の判断

ⅰ.あてはめ

イ 本件各土地は、市街化区域内に所在する市街地農地に該当することから、本件各土地の評価については、評価基本通達7-2(2)ただし書により、利用の単位となっている一団の農地を評価単位としてそれぞれ評価することとなり、その判定は、同(1)注書の不合理分割に該当する場合を除き、分割後の画地により行うこととなる。

ロ この点、本件遺産分割により、本件A土地は請求人Eの単独所有地に、本件C2土地は請求人Fの単独所有地に、本件B土地、本件C1土地及び本件D土地は、それぞれ異なる共有持分割合により、請求人らの共有地になったことが認められる。

このうち、本件B土地、本件C1土地及び本件D土地の共有持分割合がそれぞれ異なるのは、上記のとおり、本件C1土地及び本件D土地の一部である別表2の順号㉑の土地について、請求人らが本件相続開始前から持分を有していたことに加え、請求人らの主張を前提とすれば、本件D土地については、売却が予定されていたのに対し、本件C1土地は、請求人らの手元に残した上で、将来、本件B土地の共有持分と本件C1土地の共有持分とを交換することが予定されていたためであるというのであるから、これらの事情を総合的に考慮すれば、本件各土地の分割後の画地は、①本件A土地、②本件B土地、③本件C1土地、④本件C2土地及び⑤本件D土地の5つであるというべきである。

ハ しかしながら、このうち、本件B土地は、上記のとおり、三方を本件A土地に、一方を他人の所有地に接しており、直接道路に接していない土地であり、当該土地単独で評価した場合には、実態に即した評価がなされないから、その分割は、評価基本通達7-2(1)注書にいう不合理分割に該当するというべきであり、その評価に当たっては、その分割前の画地を評価単位とすべきである。

そうすると、本件B土地は、上記のとおり、分割前においては、本件A土地と一体として本件被相続人が単独で所有していた土地であるから、分割前の画地は、本件A土地と併せた本件AB土地となる。

ニ また、本件C1土地は、上記のとおり、間口距離に比べ奥行距離が長大な帯状地であり、当該土地単独で評価した場合には、実態に即した評価がなされないから、その分割は、本件B土地の分割と同様、不合理分割に該当し、その評価に当たっては分割前の画地により評価単位を判定することとなる。

そうすると、本件C1土地は、上記のとおり、本件相続開始後に本件D土地の一部である別表2の順号㉑の土地から分筆された土地であるから、分割前の画地は、本件D土地と併せた本件C1D土地となる。

ⅱ. 本件各土地の価額

以上により、本件各土地は

①本件AB土地、

②本件C2土地及び

③本件C1D土地の3つの評価単位を基に評価することが相当であり、当審判所において本件各土地の価額を算定すると、別表3のとおり、その価額の合計は408,937,354円となる。

【参考】国税庁 宅地の評価-不合理分割(1) / 宅地の評価-不合理分割(2)

【運営者】不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積

【運営者】不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積

不動産の鑑定・相続コンサルならお任せ下さい。皆様のお力になります

電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分

著書:土地評価の実務 part2(プログレス刊)

土地評価の実務 (プログレス刊)